لم تكن آن ميرفي تعلم أن حقيبة يدها تحمل متفجرات كفيلة بإسقاط طائرة ركاب وقتل كل من كانوا على متنها.

وهكذا، مرت حقيبة اليد عبر جهازي أشعة سينية في مطار هيثرو الدولي دون أن يوقفها أحد. لكن شكاً ساور موظفاً أمنياً، دفعه لأن يوقف آن عند الحاجز الأخير قبل الصعود إلى الطائرة التي كانت متجهة إلى تل أبيب، ويفتش الحقيبة بتدقيق أكبر، ما أدى إلى اكتشاف المتفجرات وإفشال الهجوم. كان الرجل الذي يقف وراء المخطط هو نزار هنداوي، أما العام فهو 1986.

أدين هنداوي بعد أشهر من الحادثة وحكم عليه بالسجن 45 عاماً، لكن الحكومة البريطانية قالت إن لديها أدلة على تورط الحكومة السورية في التخطيط للهجوم، وقررت طرد السفير السوري في لندن وإغلاق سفارتها في دمشق، رغم نفي سوريا لتورطها.

شكلت هذه الواقعة منطلقاً لفرض عقوبات بريطانية على سوريا، وإن لم تكن بداية حكاية سوريا مع العقوبات الغربية.

قبل “واقعة هنداوي” بسبع سنوات، كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أصدرت قائمة لما وصفته بـ “الدول الداعمة للإرهاب”، ووضعت عليها سوريا، إلى جانب ثلاث دول عربية أخرى هي: اليمن الجنوبي، والعراق وليبيا.

يقول رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في “كلية سميث”، ستيفن هايدمان إن تصنيف سوريا “دولة داعمة للإرهاب” جاء “نتيجة لدعم حافظ الأسد، الرئيس السوري آنذاك، لجماعات فلسطينية انخرطت في أنشطة إرهابية كان أمريكيون من بين أهدافها، ولعدم رضا الولايات المتحدة عن النهج السوري في لبنان والشرق الأوسط عموماً”.

وبحسب هايدمان عكس هذا التصنيف توتراً شكل السمة الأساسية للعلاقات بين واشنطن والرئيس السوري الراحل حافظ الأسد وابنه بشار من بعده.

وقد ترتب على هذا التصنيف فرض قيود على المساعدات الأمريكية لسوريا، وحظر بيع أسلحة لها، وإخضاع معاملات البنوك الأمريكية مع الحكومة السورية والكيانات المملوكة لها لضوابط مشددة، فضلاً عن فرض عقوبات على عدد من المسؤولين والكيانات الحكومية السورية.

في المقابل لم تكن الشهية الأوروبية مفتوحة لفرض عقوبات كبيرة على سوريا آنذاك. فلندن التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق عام 1986 وفرضت قيوداً على التجارة معها، احتاجت بعض الوقت لإقناع شركائها الأوروبيين باتخاذ أي إجراء بحق سوريا.

ورغم التقارير التي كانت تشير إلى تورط سوريا في التخطيط للهجوم الذي استهدف ملهى ليلياً يرتاده جنود أمريكيون في برلين الغربية عام 1986، وفي سلسلة هجمات استهدفت باريس بين عامي 1985- 1986، بدا القادة الأوروبيون مترددين في اتباع نهج عقابي مع سوريا. وهو الأمر الذي تعزوه بعض التحليلات إلى الدور الذي كان الرئيس السوري حافظ الأسد يلعبه في إطلاق سراح رهائن غربيين كانوا مختطفين في لبنان، الذي كان وقتها يعيش حرباً أهلية طاحنة.

في النهاية اتفق الأوروبيون على فرض عقوبات محدودة للغاية على سوريا تضمنت حظر إبرام صفقات جديدة لبيع الأسلحة معها، وإلغاء بعض المساعدات التي كانت مخصصة لها.

وفي كل الأحوال، لم تترك العقوبات الأمريكية ولا الأوروبية في ذلك الوقت الأثر الكبير على الاقتصاد السوري. فعدا عن محدودية العقوبات نفسها، لم تكن سوريا تعتمد بشكل كبير على الدول الغربية في تأمين حاجتها من السلاح، الذي كان معظمه يأتي من الاتحاد السوفييتي. كما تمتعت الدولة السورية بعلاقات اقتصادية وثيقة مع ما كان يعرف بـ “المعسكر الشرقي”، فضلاً عن روابط التجارة التي كانت تجمعها بالدول العربية.

التسعينيات: عقد من الدفء

شهد عقد التسعينيات فتح صفحة جديدة من العلاقات الغربية مع سوريا نظراً للتحولات الجيوسياسية التي عرفتها المنطقة آنذاك والموقف السوري منها، بدءاً بمشاركة دمشق في التحالف الدولي ضد العراق خلال حرب الخليج الثانية، وانتهاءً بمشاركتها في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، بل واقترابها من توقيع معاهدة للسلام مع إسرائيل برعاية أمريكية.

ورغم المطبات التي عرفتها علاقة سوريا مع الغرب، استمرت موجة الدفء في علاقات الطرفين مع قدوم بشار الأسد إلى سدة الحكم في دمشق عام 2000 خلفاً لوالده، لكن إلى حين.

“قانون محاسبة سوريا”

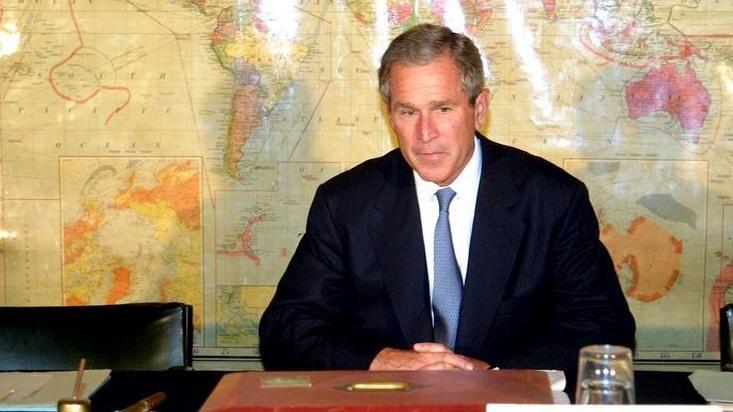

في الثاني من فبراير/شباط 2005، وبعد نحو عامين من بدء غزو بلاده للعراق، وقف الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش أمام أعضاء الكونغرس ليلقي خطاب “حالة الاتحاد” السنوي، وليتّهم خلاله سوريا بالسماح “باستخدام أراضيها، وأجزاء من لبنان من قبل الإرهابيين الذين يسعون إلى تدمير كل فرصة للسلام في المنطقة”، ويشكر الكونغرس على تمرير “قانون محاسبة سوريا”.

تضمن القانون فرض قيود على تصدير السلع الأمريكية إلى سوريا، باستثناء الغذاء والدواء، ومنع شركات الطيران السورية من السفر إلى الولايات المتحدة وتوسيع العقوبات بحق عدد من المسؤولين السوريين.

لكن استيراد السلع من سوريا، بما فيها المواد النفطية، والمعاملات المصرفية معها، بقيا خارج نطاق العقوبات التي أقرها القانون، وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات الأمريكية في سوريا والتي لم يطلها المنع.

مرة أخرى تباين الموقف الأوروبي مع نظيره الأمريكي إزاء الموقف من سوريا، لكن هذا تغير بعد أيام قليلة.

ففي الرابع عشر من فبراير/شباط 2005 هز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت مودياً بحياة رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، و21 شخصاً آخرين. أشارت أصابع الاتهام إلى الحكومة السورية، التي كانت علاقتها مع الحريري قد تأزمت قبل مقتله، وإلى حليفها اللبناني حزب الله.

نفت الحكومة السورية ومعها الحزب أي علاقة لهما بالاغتيال، الذي تم فتح تحقيق دولي فيه.

ونظراً لما رأى الاتحاد الأوروبي ومعه جهات دولية، أنه عدم تعاون من الحكومة السورية مع جهات التحقيق، تم فرض عقوبات أوروبية وأممية على عدد من المسؤولين السوريين وتجميد أرصدتهم في الخارج.

قمع الانتفاضة الشعبية

لكن التحول الحقيقي في العقوبات جاء بعد اندلاع الانتفاضة السورية عام 2011 والقمع الحكومي لها.

يقول رئيس منصة البحر المتوسط في جامعة لويز في روما، لويجي ناربوني، إن العقوبات التي فرضت على سوريا بعد عام 2011 كانت أكثر شمولية وتشدداً، كما استهدفت قطاعات حيوية داخل البلاد، مثل قطاع النفط والغاز، والطيران، فضلاً عن عمليات تصدير سلع أساسية وتكنولوجية إلى سوريا.

فرضت هذه العقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتركت أثراً عميقاً في الاقتصاد السوري.

فاستهداف صادرات سوريا من النفط والغاز، التي كان 90 في المئة منها يذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي قبل الحرب، أدى إلى خسارة الحكومة السورية مصدراً مهماً للإيرادات وخاصة من النقد الأجنبي.

وبينما خسرت الحكومة السورية السيطرة على معظم حقول النفط والغاز لصالح جماعات جهادية بعد نحو ثلاثة أعوام من فرض العقوبات على القطاع النفطي، كان للعقوبات التي استهدفت القطاع المصرفي أثر عميق على الاقتصاد السوري.

فقد ساهمت تلك العقوبات في عزل البلاد عن النظام المالي العالمي، والحد من قدرتها على القيام بتعاملات التجارة الدولية، والوصول إلى العملات الأجنبية، ما أدى إلى تدهور قيمة الليرة السورية وتسبب في موجات تضخم هائلة.

يقول الدكتور كرم شعار، الخبير غير المقيم في معهد نيولاينز للأبحاث السياسية والاقتصادية، إن العقوبات “لمست حياة كل مواطن سوري بشكل مباشر أو غير مباشر”.

ويضرب الشعار مثالاً لعدم قدرة محطات توليد الكهرباء في سوريا على الحصول على قطع الغيار اللازمة لصيانة المحطات، ما انعكس سلباً على خدمات الكهرباء في البلاد.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، يؤكد الشعار، فالمواطنون السوريون مثلاً باتوا غير قادرين على الحصول على كثير من الخدمات الإلكترونية، أو فتح حسابات بنكية في كثير من الدول.

“كما حدّت العقوبات من قدرة القطاع الخاص على الاستثمار والاستيراد والتصدير، حتى للمواد المستثناة من العقوبات، بسبب رفض شركات تأمين دولية تأمين شحنات البضائع السورية أو المتوجهة إلى سوريا”.

ويشير الشعار هنا إلى ظاهرة “الامتثال المفرط”، التي تشير إلى تبني جهات اقتصادية تفسيراً صارماً للعقوبات المفروضة على بلد ما، وعزوفها عن إجراء تعاملات اقتصادية مع هذا البلد، حتى في الأمور المستثناة من العقوبات، خوفاً من أن تطالها الملاحقة.

استحدثت الحكومة السورية طرقاً للالتفاف على العقوبات، كما يقول الشعار.

فعلى سبيل المثال “قامت الحكومة السورية بنقل جزء من احتياطات النقد الأجنبي إلى بنوك خارج البلاد، وهو ما مكنها من إتمام بعض التعاملات الخاصة باستيراد الأسلحة والقمح مثلا”.

اعتمد النظام السوري كذلك على عدد من حلفائه مثل إيران وروسيا في تأمين احتياجات البلاد الأساسية التي تأثرت بالعقوبات، في حين مثل لبنان بوابة خلفية لإتمام كثير من التعاملات المصرفية.

قانون قيصر

لكن قدرته على القيام بذلك باتت محدودة للغاية بحلول عام 2019.

فقد عصفت في ذلك العام أزمة عنيفة بالنظام المصرفي اللبناني لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا.

لكن التغير الأكبر جاء مع نهاية العام، عند إقرار الكونغرس الأمريكي قانون “حماية المدنيين السوريين” الذي عرف بقانون قيصر، تيمناً بالاسم الحركي الذي اتخذه مصور عسكري سوري انشق عن النظام وشارك صوراً تظهر جثث الآلاف ممن قضوا تحت التعذيب في سوريا.

ويرى رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في “كلية سميث”، الدكتور ستيفن هايدمان أن القانون مثّل تحولاً كبيراً في العقوبات الأمريكية على سوريا، وطريقة تعاطي واشنطن مع هذا الملف، كونه “تضمن لغة تتعلق بالتعاملات الاقتصادية لأطراف ثالثة مع نظام الأسد، وهو ما لم يكن مدرجاً في العقوبات السابقة”.

كان لتوسيع إطار العقوبات الأمريكية على سوريا لتشمل “عقوبات ثانوية”، لا تعاقب الحكومة السورية فحسب بل المتعاملين معها، “أثر مهول” على الاقتصاد السوري، يؤكد الدكتور هايدمان.

ويقول إن “التأثير كان عكسياً في بعض الأحيان، إذ قيد الدعم الواصل إلى منظمات المجتمع المدني في مناطق سيطرة المعارضة في سوريا، والعمل الإنساني فيها”.

يرى الدكتور كرم الشعار أن العقوبات أسهمت في سقوط حكم بشار الأسد، نظراً لما تسببت فيه من ترد اقتصادي أسهم في تآكل مؤسسات الدولة السورية، وتنامي الحنق عليها حتى بين صفوف مؤيديها.

سقوط الأسد لا يرفع العقوبات

لكن المفارقة جاءت بعدم رفع هذه العقوبات حتى بعد سقوط الأسد.

فمثلاً جدد الكونغرس الأمريكي العمل بقانون قيصر في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول 2024، أي بعد أيام قليلة من سقوط الأسد.

ويقول الدكتور ستيفن هايدمان، إن الأمر جاء نظراً لتعقيدات قانونية، وأخرى تتعلق بالروزنامة التشريعية داخل الولايات المتحدة.

يشير هايدمان إلى أن دعاة فرض عقوبات مشددة على سوريا أيام حكم الأسد، حرصوا على تضمين لغة قانون قيصر ضمن قانون” تفويض الدفاع الوطني”، والذي يحدد موازنة وزارة الدفاع الأمريكية، ويمرر دون أي اعتراض من الكونغرس.

وقدد مرر الكونغرس موازنة وزارة الدفاع للعام المالي 2025 في 12 ديسمبر/كانون الأول، ما قاد إلى تجديد قانون قيصر ضمناً.

والآن يحتاج رفع العقوبات المفروضة وفق قانون قيصر إلى قرار من الكونغرس، ما يفترض أن يكون أمراً سهلاً نظرياً، لكنه ليس كذلك، يقول هايدمان.

“نظرياً لا يفترض أن يكون الحصول على دعم من الكونغرس لرفع عقوبات قيصر أمراً معقداً، لكن توجد الآن إدارة جديدة في البيت الأبيض ونواياها بخصوص سوريا غير واضحة كما أن عدداً ممن سيلعبون دوراً في هذه الإدارة الجديدة هم أشخاص نتوقع ان يعارضوا رفع العقوبات. وبالتالي فإن عملية رفع العقوبات تدخل الآن مرحلة غامضة إذ لم تتضح بعد رؤية البيت الأبيض أو مدى إمكانية اتخاذ الكونغرس أي إجراء”.

أصدرت إدارة الرئيس بايدن رخصة خاصة تسمح بمجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية التي كانت محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، بما في ذلك التعامل مع مؤسسات حكومية مدنية، والسماح بتوريد الطاقة إلى سوريا، وبالحوالات المالية الشخصية حتى عبر البنك المركزي في سوريا.

لكن الرخصة، وعدا عن كونها مؤقتة، لا تسمح بالاستثمار في سوريا أو تقديم قروض لها.

في المقابل يدرس الاتحاد الأوروبي رفعاً تدريجياً للعقوبات المفروضة على سوريا، لكن مسؤوليه يرهنون رفع العقوبات بشكل تام، برؤية ما يصفونه بانتقال ديمقراطي حقيقي للسلطة يضمن حقوق الأفراد.

ويرى لويجي أن هناك طريقتان فقط للنجاح في إعادة الإعمار، الأولى هي تدفق مساعدات خارجية ضخمة إلى سوريا، وهو ما يعتبر أنه سيكون أمراً صعباً نتيجة لوجود أزمات متعددة تتنافس على الحصول على الدعم الدولي.

أما الثانية فهي رفع العقوبات بشكل يخلق للمستثمرين وبيئة إيجابية للاستثمار.

ولكن حتى في حال رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، يشكل بقاء قانون قيصر تحدياً كبيراً أمام فرص الإعمار في سوريا نظراً لتضمنه “عقوبات ثانوية”.

ويؤكد لويجي أن بقاء العمل بقانون قيصر سيشكل تحدياً كبيراً لانخراط اللاعبين الاقتصاديين الأوروبيين في إعادة الإعمار في سوريا، ويشير إلى أن العالم “شهد أمراً مماثلاً في السابق مع العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، ومحاولة الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات تدريجياً بعد الاتفاق النووي، لكن العقوبات الأمريكية التي كانت تستهدف كل من يتعامل مع إيران، انعسكت على شهية اللاعبين الاقتصاديين في أوروبا”.

وما يزيد الأمر تعقيداً استمرار تصنيف هيئة تحرير الشام التي تتصدر المشهد السوري الآن منظمة إرهابية من قبل الأمم المتحدة ودول غربية عدة، ما قد يعقد جهود ضخ استثمارات أجنبية في الاقتصاد السوري.

تبقى دول المنطقة، التي قد تكون قادرة على التعاطي مع هذا المشهد المتشابك من عقوبات ورثتها البلاد من عهد نظامها السابق وتصنيف يلاحق قادة نظامها الجديد.

إذ يرى الدكتور ستيفن هايدمان أن دولاً مثل دول الخليج وتركيا بل وحتى الأردن قد تقدم على الاستثمار في سوريا في الفترة المقبلة، رغم استمرار العقوبات.

إذ يؤكد أن هذه الدول “تدرك أن الحكومة الأمريكية، حتى وإن لم ترفع العقوبات، فإنها من غير المرجح أن تسعى إلى ملاحقة من يخالفونها نظراً للتغير الذي حصل على الأرض”.

لكن طريق سوريا الحقيقي نحو إعادة الإعمار والتعافي الكامل لن يكون سالكاً تماماً إلا في حال رفع كل العقوبات المفروضة عليها وهو أمر قد يأخذ شهوراً عدة على أقل تقدير.